Par Georges Falardeau, avec la collaboration de France Michel et de François Falardeau

Dans le court article Qui est mort le 9 juin 1762?, publié en juillet sur le site de l’Amicale Falardeau, on apprenait que Joseph Lereau, marié à Geneviève Falardeau, avait été assassiné par des voleurs en 1762. Or, la lecture de l’acte de décès dans le registre de Saint-Charles de Charlesbourg permettait de comprendre que c’était plutôt Charles, le frère de Joseph, qui était décédé de cette façon. De plus, de nombreuses preuves démontrent que Joseph a vécu de bonnes années après cet événement et s’est même remarié après le décès de son épouse Geneviève.

Georges Falardeau, un membre apprécié de l’Amicale pour ses nombreuses contributions aux articles publiés sur notre site, s’est intéressé à la question et a poursuivi plus loin cette enquête des plus particulières. Il en arrive aux conclusions suivantes.

L’énigme de la famille Lereau (Lerot, Lheros, Lherault et même L’Heureux)

Commençons par situer géographiquement cette famille Lereau. On mentionne toujours Charlesbourg dans les documents. Mais il faut se rappeler qu’à la Nouvelle-Lorette, il n’y avait pas d’église, ce qui veut dire qu’avant 1794, les naissances, les mariages et les décès étaient enregistrés à Charlesbourg.

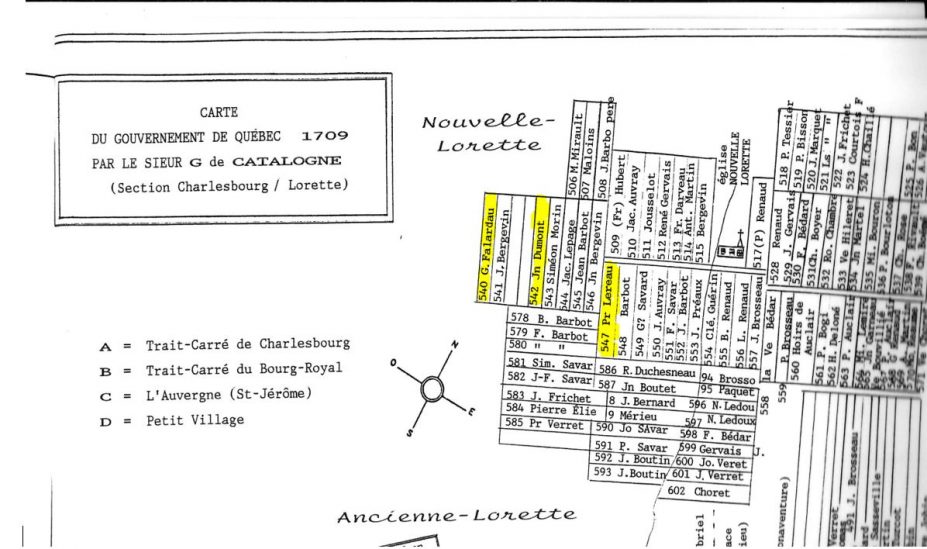

En premier lieu, sur cette carte de 1709, notons au numéro 547, le nom de P. Lereau, au numéro 542, celui de Jean Dumont et au numéro 540, celui de notre ancêtre Guillaume Falardeau.

Ce Pierre Lereau a été marié à Marie Dumont le 24 octobre 1712 à Charlesbourg, mais habitait à la Nouvelle-Lorette lors de son mariage. Ce couple a eu 16 enfants.

Trois fils du couple Lereau-Dumont retiennent l’attention

- Dans le cas qui nous concerne, il faut se référer au fils prénommé aussi Pierre Lereau (3e enfant du couple Lereau-Dumont), né le 15 mars 1716 et décédé le 9 février 1770. Pierre a marié Marie Françoise Falardeau, le 19 janvier 1739, à Charlesbourg. Marie-Françoise est née le 12 octobre 1715 et est décédée le 16 juin 1776. Issue d’une famille de onze enfants, elle est la fille de notre ancêtre Guillaume et de Marie-Ambroise Bergevin.

- Charles Lereau (10e enfant du couple Lereau-Dumont) est né le 8 septembre 1724 et est décédé le 9 juin 1762 des suites d’un assassinat, comme il l’est mentionné dans le registre de Charlesbourg. Les témoins nommés dans l’acte de décès sont Jean Savard et Jean Bédard. Charles était marié à Marie-Louise Falardeau, née le 19 avril 1730 et décédée le 1er décembre 1782. Elle était la fille de Jean Falardeau et de Marie-Marguerite Bélanger. Un seul enfant est issu de ce mariage, soit Marie-Louise, née le 3 août 1752. Elle a marié Jean-Baptiste Auclair, le 7 février 1774. Le 10 janvier 1763, Marie-Louise Falardeau (veuve de Charles) a contracté un deuxième mariage avec Joseph Savard, soit environ après sept mois de veuvage.

- Joseph Lereau (15e enfant du couple Lereau-Dumont) est né le 12 octobre 1731 et est décédé le 14 février 1801. Il a marié Geneviève Falardeau, née le 30 septembre 1734 et décédée le 19 novembre 1785. Leur mariage a été célébré le 7 janvier 1754, à l’Ancienne-Lorette. Geneviève était la fille de Jean Falardeau et de Marie-Marguerite Bélanger (et donc la sœur de Marie-Louise Falardeau, mariée à Charles Lereau). Après le décès de Geneviève, Joseph a contracté un deuxième mariage, le 19 septembre 1790, avec Marguerite Auclair. Cette Marguerite Auclair s’est mariée trois fois : avec François Régis Bédard, le 26 janvier 1767; avec Joseph Lereau (L’Heureux), le 19 septembre 1790; et avec Jacques Drolet, le 9 novembre 1801.

Il est bon aussi d’apporter une précision en ce qui concerne la route Sainte-Barbe, dont il est fait mention dans l’article en question. Une partie du boulevard de l’Ormière a déjà porté le nom de chemin ou route Sainte-Barbe parce que le tracé suivait le ruisseau Sainte-Barbe, nom qui apparaît sur un procès-verbal datant de novembre 1812. Dans le livre Mélanges historiographiques de Joseph Trudelle, ce dernier précise que la route Sainte-Barbe comprend douze terres, constituant la concession de l’Ormière. C’est la description de la huitième terre qui renvoie à l’assassinat de Charles Lereau, et non de Joseph Lereau, comme mentionné dans le livre. Le ruisseau Sainte-Barbe serpente au travers de ces douze terres.

Une conclusion évidente

En mesurant sur une carte d’arpenteur la distance par apport à la terre de notre ancêtre Guillaume, l’incident Lereau serait survenu à environ 1,5 kilomètre au sud de la terre de notre ancêtre. Si l’on considère la grandeur des terres à l’époque, ce n’est pas beaucoup.

Dans le livre de Joseph Trudelle, on peut lire : « Pierre Léreau, (marié en 1739 à Françoise Falardeau) son frère et son beau-frère Joseph Léreau (marié à Geneviève Falardeau) fut assassiné par des voleurs le 9 juin 1762. » Dans celui de Cyprien Tanguay, au 9 juin 1762 : « Joseph Lereau, époux de Geneviève Falardeau, cultivateur de Charlesbourg, a été assassiné par des voleurs. » Dans les deux cas, la source est Registre de Charlesbourg.

En nous reportant à ce qui a été écrit avec la mention du frère et de la belle-sœur, il devient évident que cela a été mal formulé. Pierre avait des frères. Par conséquent, ils étaient les beaux-frères de Marie-Françoise Falardeau.

Charles et Joseph, deux frères, ont épousé deux sœurs, filles de Jean-Baptiste Falardeau et de Marie-Marguerite Bélanger.

Il est quand même surprenant que des grands de la généalogie (Joseph Trudelle et Cyprien Tanguay) aient fait cette erreur.

L’importance de l’année 1794 pour des événements de vie s’étant produits à Charlesbourg ou à la Nouvelle-Lorette

Lors de recherches dans les registres paroissiaux, on notera ce qui suit :

- Les naissances avant 1794 sont signalées avoir eu lieu à la Nouvelle-Lorette, mais les baptêmes sont dits à Charlesbourg.

- Les mariages célébrés avant 1794 sont signalés à Charlesbourg.

- Les décès survenus avant 1794 sont signalés avoir eu lieu à la Nouvelle-Lorette, mais l’inhumation à Charlesbourg.

Un peu de toponymie, qui nous ramène à l’époque où la Nouvelle-Lorette et Charlesbourg n’étaient qu’une seule paroisse

En 1697, les Hurons partent du lieu Notre-Dame-de-Lorette, devenu par la suite Ancienne-Lorette, pour s’installer au village huron actuel, la réserve Wendake, qu’ils nomment alors Jeune-Lorette.

Lorsque le Sieur Catalogne est mandaté, en 1709, pour produire une carte (voir la carte précédemment montrée) avec les noms des censitaires (les habitants qui doivent des redevances aux seigneurs), la partie qui couvre la seigneurie Saint-Gabriel et celle de Saint-Ignace est nommée Nouvelle-Lorette. Il ne pouvait certes pas nommer cette partie Charlesbourg.

Comme ces deux seigneuries n’avaient pas d’église en 1709, elles relevaient de la paroisse Saint-Charles Borromée de Charlesbourg pour les services religieux, et ce, jusqu’en 1794. C’est ce jumelage qui a mené aux différents problèmes de lier un événement de vie au bon territoire. Dans les registres, on parle alors toujours de Charlesbourg et non de la Nouvelle-Lorette ou du nom de la seigneurie.

Par exemple, dans le cas qui nous occupe, on consulte le registre de la paroisse Saint-Charles-Borromée de Charlesbourg, de 1679-1794. On y lit que Charles Lereau ainsi que les personnes présentes étaient de cette paroisse (Charlesbourg). On aurait dû mentionner que Charles Lereau était originaire de la Nouvelle-Lorette, mais qu’il avait été inhumé dans la paroisse Saint-Charles-Borromée. La même chose pour les naissances et les mariages inscrits avant 1794.

En 1794, la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette est créée et le nom Nouvelle-Lorette ne sera plus utilisé dans les registres. C’est le révérend Joseph Paquet, prêtre natif de la côte Saint-Romain, qui fut nommé curé de cette nouvelle paroisse.

Par la suite, quelques années plus tard, une église est érigée sur la rue Racine, au village Saint-Ambroise, et elle dessert les régions environnantes sur une grande superficie. En 1845, Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette devient une municipalité de paroisse, dont se détache, en 1904, la municipalité du village de Saint-Ambroise. Puis, en 1913, le village prend le nom qu’on lui connaît aujourd’hui : Loretteville.

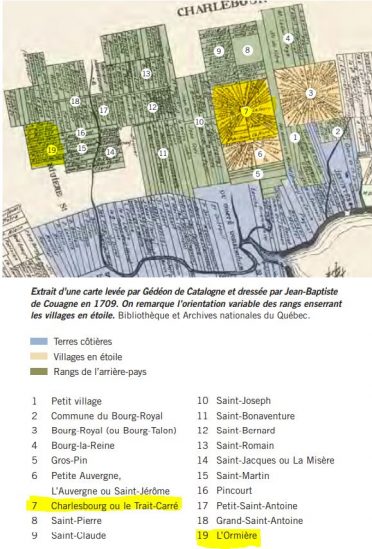

Si vous regardez la carte ci-dessus, le numéro 7 est Charlesbourg et le numéro 19, l’Ormière. Tout ce qui est vert et jaune était sous le vocable paroisse de Charlesbourg.

La difficulté d’inscrire le lieu des événements

Dans le registre de la paroisse Saint-Charles-Borromée, on relate l’événement de Charles Lereau comme un événement s’étant produit à Charlesbourg (voir no 7) tandis que la chose s’est passée dans la partie no 19, notre ancêtre étant à l’extrême gauche sur la carte qui présente la Nouvelle-Lorette à cette époque. Cela démontre ce qu’un jumelage de paroisses peut apporter comme bizarrerie.

On peut aussi constater que les gens de la Nouvelle-Lorette pouvaient difficilement se rendre à Charlesbourg pour déclarer les naissances, les mariages et les décès et que les missionnaires devaient probablement prendre en note les événements pour ensuite en faire la transcription dans les registres.

Et la difficulté de chercher dans les registres de paroisses jumelées

Lorsqu’une personne veut consulter des registres dont les événements ont eu lieu avant 1794 dans une de ces paroisses jumelées qui nous intéressent, elle aura de la difficulté à trouver ce qu’elle cherche. Si elle commence sa recherche dans le registre de Charlesbourg, elle devra consulter ensuite celui de Loretteville. Il serait bon de se souvenir de ce fait.

L’important dans tout cela, c’est d’arriver à trouver ce que l’on cherche. Je corrige encore des choses en référence avec Charlesbourg.

Un autre constat qui me vient à l’esprit, en ce qui regarde les conséquences du jumelage des deux paroisses en lien avec nos ancêtres, est le choix de Charlesbourg retenu en 1994 comme lieu pour tenir une rencontre entre des personnes portant le patronyme Falardeau. Si, au fil de leurs recherches et voyant à profusion Charlesbourg inscrit dans les registres, les organisateurs de la rencontre en ont déduit que le berceau des Falardeau était à Charlesbourg, il n’est pas surprenant qu’il y ait eu peu de personnes à cet événement. La rencontre aurait dû se tenir à Loretteville.

Ce qui est étonnant dans tout cela, c’est la durée du jumelage des deux territoires, soit de 1679 à 1794, plus de cent ans. En conclusion, cela ajoute un peu de difficulté aux historiens ou généalogistes qui doivent pousser leurs recherches plus loin. L’obstacle n’en est pas vraiment un, leur curiosité légendaire les amenant alors à découvrir la vérité cachée!

Patrick Falardeau says:

Très intéressant!