Par France Michel

(Je tiens à remercier l’archiviste, Madame Emmanuelle Germain, pour son accueil chaleureux lors de ma visite au Centre d’archives du Monastère des Augustines de Québec. Madame Germain a mis à ma disposition de nombreux registres et recueils, lesquels m’ont permis d’en apprendre plus sur Marie Madeleine Falardeau. Mes remerciements vont aussi à Madame Audrey Julien, responsable du Centre d’archives, pour son suivi attentionné.)

Note : La graphie de certains mots a été reproduite comme ils étaient écrits dans les registres de l’époque (par exemple, St ou Saint, Naziance ou Nazianze, Magdeleine ou Madeleine, etc.).

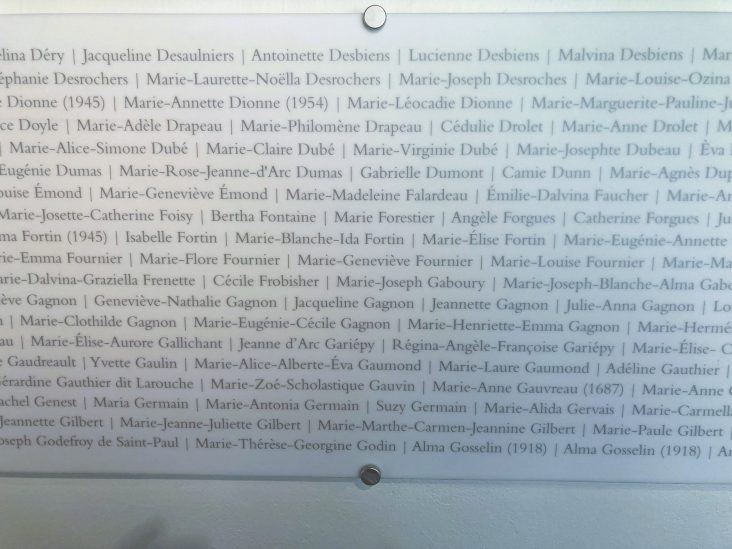

En ce dimanche du 28 août 2022, nous marchions tranquillement dans les couloirs du Monastère des Augustines, à Québec. C’est en ce lieu que se tenait notre rassemblement annuel de l’Amicale Falardeau. C’est alors que Jean Falardeau, François Falardeau et moi-même avions eu le regard attiré par une plaque murale sur laquelle étaient inscrits les noms de religieuses ayant appartenu à l’ordre des Augustines. Bien sûr, nous cherchions une Falardeau. À notre grande surprise, il y en avait bien une : Marie Madeleine Falardeau. Et c’est ainsi que commença la recherche et que s’écrivit cette courte histoire…

Vous souvenez-vous d’Angélique Bédard et de Jean François Falardeau?

Dans l’article Un cas complexe : Deux Falardeau mariés à deux Angélique Bédard, écrit par François Falardeau et publié en février 2012, Angélique et Jean François formaient l’un de ces couples. Ensemble, ils avaient eu plusieurs enfants, dont un fils prénommé Louis (?-1855) qui, le 30 août 1814, épousa Marie Darveau (1er mai 1797-24 février 1847). Louis et Marie sont les parents de Marie Madeleine Falardeau. Celle-ci est donc l’arrière-arrière-petite-fille de Guillaume Falardeau et Marie Ambroise Bergevin, les ancêtres communs des Falardeau du Québec. Elle descend de la branche de Jean François, fils de Guillaume et Marie Ambroise.

Tout commence à Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette

Louis Falardeau et Marie Darveau auront 16 enfants. Quelques-uns mourront jeunes, malheureusement. Marie Magdeleine sera la quatrième enfant du couple.

- Marie (21 août 1815/12 février 1881)

- Louis (28 août 1816/12 septembre 1817)

- Augustin (24 novembre 1817/4 juin 1845)

- Marie Magdeleine (18 avril 1819-3 juin 1906)

- Louis (22 janvier 1821/ 7 août 1900)

- Adélaïde (2 septembre 1822/7 août 1823)

- Joseph (25 mars 1824/28 juillet 1897)

- Édouard (15 octobre 1825/17 novembre 1825)

- Victoire (20 octobre 1826/9 juillet 1854)

- Pierre (10 novembre 1828/4 novembre 1898)

- Anonyme (10 novembre 1828/10 novembre 1828)

- François (26 septembre 1830/3 mars 1900)

- Adélaïde (27 février 1833/31 août 1905)

- Marie Cécile (26 août 1834/13 octobre 1908)

- Ambroise (7 février 1836/24 mai 1890)

- Jacques (10 mars 1838/6 mars 1907)

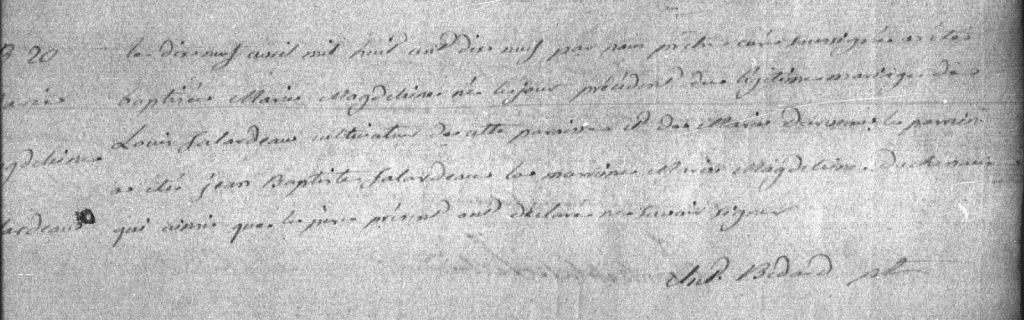

C’est le 18 avril 1819 que naît Marie Madeleine (nous garderons cette graphie pour la suite de notre article, puisque c’est celle qui a été utilisée par l’intéressée au cours de sa vie).

Elle est la quatrième enfant du couple Falardeau-Darveau et la deuxième fille. Jusqu’en mars 1838, douze autres enfants suivront, huit garçons et quatre filles. Parmi eux, des jumeaux dont l’un d’eux, enfant masculin désigné Anonyme, décédera le 10 novembre 1828, jour de sa naissance. Il était le jumeau de Pierre.

Le père, Louis Falardeau, est cultivateur dans la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, où vit la famille. C’est en 1676 que Mgr François de Montmorency-Laval, évêque de Québec, accorde le droit de constituer une mission sur ce territoire situé au nord de la ville de Québec. Il désigne les prêtres de la paroisse Saint-Charles-Borromée de Charlesbourg pour y assurer les services. Les registres de la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette commencent en 1676, mais ils se confondent aussi avec ceux de la mission huronne. Pendant des années, la mission des Hurons et la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette se partageront les mêmes registres et les mêmes missionnaires. Ce n’est qu’en 1827 que la paroisse obtiendra son statut officiel par droit canonique. C’est dans cette paroisse que la famille Falardeau-Darveau a vécu son histoire, en grande partie.

Des religieuses cloîtrées, mais aussi hospitalières

Alors que ses frères et sœurs viennent agrandir la famille, d’année en année, Marie Madeleine tourne les yeux vers le Monastère des Augustines et l’hôpital dont la gestion est assurée par les religieuses. Depuis 1639, l’Hôtel-Dieu de Québec accueille les malades et les Augustines leur assurent des soins avec dévouement. L’hôpital a vu le jour à un autre endroit, mais est depuis à l’intérieur des remparts de la ville. Ces religieuses normalement cloîtrées dans leur monastère ont ainsi le droit de circuler plus librement pour remplir leur mission auprès des patients. C’est en 1693, à la demande de l’évêque de la Nouvelle-France, Mgr de Saint-Vallier, que les Augustines acceptent de prendre également la charge de l’Hôpital Général de Québec situé sur un terrain des Récollets dans la partie basse de Québec. Cet hôpital prend forme dans l’ancien monastère des Récollets, ces derniers ayant déménagé ailleurs dans la haute-ville de Québec. Pendant plus de 300 ans, dans leurs monastères hôpitaux, ces religieuses ont hébergé et soigné des soldats blessés, peu importe leur appartenance aux régimes anglais ou français, des invalides, des personnes sinistrées, des malades, des vieillards.

L’appel d’une jeune femme

Au moment où Marie Madeleine Falardeau se destine à la vie religieuse, trois grandes étapes l’attendent : le postulat, le noviciat et la profession. Elle a vingt-cinq ans lorsqu’elle frappe à la porte des Augustines. Dans les Annales du Monastère de Notre-Dame-des-Anges de l’Hôpital Général de Québec, on peut lire :

« 4 janvier 1845 – Cinquante-cinq religieuses commencent l’année. La mère St-Régis est doyenne des religieuses de chœur et Sr Ste-Colombe des sœurs converses. Depuis vingt ans, la communauté n’a point reçu de sœurs converses au postulat. Les anciennes [religieuses converses plus âgées] douées la plupart d’un tempérament fort et robuste ont soutenu avec courage et persévérance les travaux de leur condition. Mais trois d’entre elles sont devenues tellement infirmes et une quatrième ayant cessé tout à fait depuis un an, nous nous sommes décidées à admettre la première qui se présenterait. Mlle Marie Madeleine Falardeau a été la première qui a sollicité cette place. Cette demoiselle qui appartient à une famille très à l’aise est à notre pensionnat depuis quelques mois afin de donner satisfaction à sa famille qui désire qu’elle soit religieuse de chœur. Mais son dégoût prononcé pour l’étude n’ayant fait qu’augmenter et se sentant de plus en plus de l’attrait pour l’état de sœur converse, elle en fit la demande à la communauté, qui l’a reçue avec le plus grand plaisir, ne pouvant avoir de doute sur la solidité de sa vocation. M. Falardeau s’est engagé à lui donner 25 £ [livres] pour son trousseau. Elle est âgée de 25 ans1. »

Soeur converse ou sœur de chœur?

À l’entrée dans la communauté des Augustines, les religieuses étaient choristes (c’est-à-dire qu’elles allaient au chœur réciter les offices, étudiaient les Écritures et devenaient infirmières) ou converses (elles assuraient le travail de cuisine, de lavage, de couture et de jardinage). Le fait qu’aucune sœur converse n’avait été admise depuis près d’une vingtaine d’années a plaidé en sa faveur de devenir sœur converse plutôt que sœur de chœur. Ainsi du 4 janvier 1845 au 10 août 1845, Marie Madeleine effectue son postulat. C’est le 10 août 1845, que Marie Madeleine reçoit officiellement l’habit de novice. Plusieurs annotations dans les registres laissent sentir la joie d’avoir enfin une nouvelle sœur converse pour arriver en renfort auprès des religieuses plus vieilles et affaiblies.

« 10 août 1845 — Mgr P. F. Turgeon vint dire la messe. Il ordonna deux prêtres, un diacre et deux sous-diacres. À la suite de la messe, il donna le voile blanc à Mlle Falardeau. Elle prit le nom de St-Grégoire de Naziance2. »

« 10 août 1845 – Nous avons eu la satisfaction d’assister à l’ordination de deux prêtres. Après l’ordination, Mgr de Sidyme a donné le Saint Habit à la sœur Falardeau avec le nom de Saint-Grégoire3. »

Vœux de professe à prononcer

Près d’un an plus tard, le 30 juillet 1846, Marie Madeleine maintenant novice demande à être admise à la profession religieuse. C’est le chapelain et confesseur du Monastère des Hospitalières de la Miséricorde de Jésus de l’Hôpital Général à Notre-Dame-des-Anges qui procède à son examen, après recommandation de la mère supérieure. Cela se fait à la chapelle en présence d’autres religieuses de la communauté. Marie Madeleine doit répondre « Oui » à chacune des questions qui lui sont posées si elle désire recevoir l’approbation officielle pour prononcer ses vœux de professe. L’interrogatoire contient une quinzaine de questions. En voici quelques exemples :

« Ma chère sœur, êtes-vous bien résolue de quitter le monde et de vivre et de mourir en religion? Serez-vous contente de vivre et de mourir en perpétuelle clôture? Serez-vous contente de ne parler à Père et Mère ni à aucun autre parent ou amis sans la permission de votre Supérieure4? »

Ayant été ainsi examinée [c’est la façon de dire], Marie Madeleine prend l’habit de professe, le jeudi 13 août 1846, en qualité de religieuse converse et prononce ses vœux incluant ceux de perpétuelle clôture. Sœur Saint-Grégoire de Nazianze ferme définitivement la porte au monde civil ordinaire pour se consacrer désormais au bien de sa communauté.

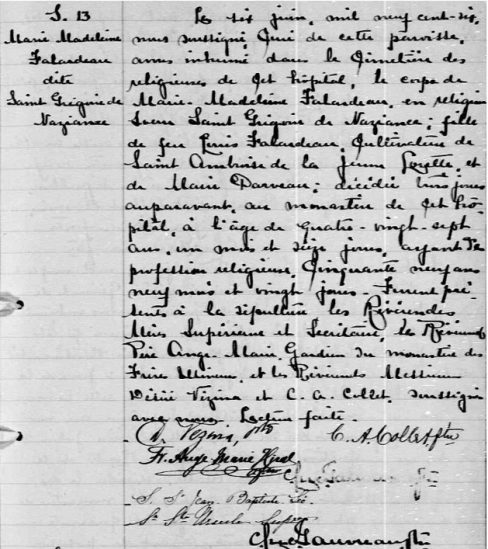

Actes de profession numérisés de soeur Marie Madeleine Falardeau, 1846, Québec, Le Monastère des Augustines, HG-A-14.1.154.1

(L’Amicale Falardeau a payé une licence de reproduction pour cette numérisation. Elle fait l’objet de droits d’auteur et ne peut pas être utilisée, reproduite, retouchée ou déformée, copiée ou publiée sans démarches auprès du Centre d’archives du Monastère des Augustines.)

50 ans de service et de loyauté

Derrière les murs du Monastère, Marie Madeleine n’a probablement jamais su que ses 50 ans de vie religieuse avaient été soulignés dans La Presse du 24 janvier 1905. Sa communauté l’a quand même fait savoir. À ce moment, seulement un frère et deux sœurs sont encore vivants : Jacques, Adélaïde et Marie-Cécile. Les autres membres de sa famille sont tous décédés.

Une fin de vie à l’infirmerie

Le 13 mai 1906, on peut lire dans le Journal du noviciat :

« Notre chère sœur St-Grégoire, doyenne de nos sœurs converses, a reçu aujourd’hui le Saint-Viatique et l’Extrême-Onction après avoir renouvelé ses vœux avec toute la ferveur de son âme. Cette bonne sœur habite l’infirmerie depuis plusieurs années5. »

Marie Madeleine s’éteint finalement le 3 juin 1906. Elle sera inhumée le 6 juin 1906 dans le cimetière du Monastère de l’Hôpital Général de Québec.

Son décès est rapporté dans le Journal du Monastère de Notre-Dame-des-Anges de l’Hôpital Général de Québec :

« 3 juin 1906 — La doyenne de nos sœurs converses, notre bonne vieille sœur Saint-Grégoire, est morte au moment où nous commencions Vêpres6. »

« 6 juin 1906 — Monsieur notre chapelain a chanté le service de notre chère sœur St-Grégoire. Le rév. Père Ange-Marie, franciscain, ainsi que de la famille Falardeau, assistait au chœur6. »

Dans le Registre des décès de 1893-1917, on peut également lire :

« No 340 — Le 3 juin 1906 est décédée dans notre infirmerie Marie Magdeleine Falardeau, en religion Sœur St-Grégoire. Elle était âgée de 87 ans, de profession religieuse 59 ans et 9 mois. Cause de sa mort : débilité sénile7. »

Un dévouement sans faille

Marie Madeleine Falardeau a occupé une fonction discrète en devenant religieuse converse. Et pourtant, c’est en appuyant la tâche de ses consœurs affectées aux malades qu’elle a contribué à sa façon à la renommée de bienveillance du Monastère de l’Hôpital général. Comme on le dit souvent, les personnes mises en lumière le sont souvent grâce à celles qui travaillent dans l’ombre. Des travaux de cuisine, de ménage, de couture, de lavage, de jardinage doivent être effectués quotidiennement. C’est ce que Marie Madeleine a fait dans le silence. On peut ainsi en conclure qu’elle a participé à la grande œuvre des Augustines, à Québec. La preuve, c’est sur elle que notre article porte : elle n’était pas une mère supérieure, elle n’était pas une religieuse de chœur ni infirmière. Elle était de celles qui effectuent les travaux les plus modestes et non reconnus, mais essentiels.

Marie Madeleine, la grande famille des Falardeau dont tu fais partie se souvient de toi…

À sa mémoire

Les religieuses écrivent toujours une « biographie » lorsqu’une des leurs décède. Voici celle de Marie Madeleine.

« À la mémoire de Sœur Saint-Grégoire de Naziance (Marie Madeleine Falardeau)

REQUIESCAT IN PACE

Marie Madeleine Falardeau était la fille d’un riche cultivateur. Comme elle avait peu d’instruction et une bonne santé, elle demanda à être admise comme sœur converse et la communauté la reçut avec plaisir. Dès les premières années de sa profession, Sœur Saint-Grégoire se distingue par son amour du travail et son dévouement à la communauté. Elle contribue de ses forces et de son courage à toutes les améliorations dont nous jouissons aujourd’hui. Celles d’entre nous qui ont goûté de la charité compatissante de cette chère sœur pour les malades, pendant de nombreuses années qu’elle fut aide à l’infirmerie des religieuses, lui rendent le meilleur témoignage. Sa propreté était exquise, son attention assidue, son joyeux abord constant. La joie de soulager ses sœurs peignait sur sa figure et chacune sait s’il fait bon, lorsque la maladie nous visite, de sentir que les services rendus sont gaiement prodigués. Notre sœur Saint-Grégoire fut en tout un sujet d’édification pour la communauté.

Remarquable par sa vénération pour ses mères et sœurs de chœur, elle eut voulu pouvoir leur épargner les fatigues en redoublant son travail. Depuis plusieurs années, elle gardait l’infirmerie, tout en se rendant au chœur pour la sainte messe et quelques autres services. Malgré ses 87 ans, elle n’avait pas les infirmités ordinaires aux vieilles personnes, elle pouvait profiter de toutes les instructions qu’elle entendait parfaitement et qu’elle comprenait aussi très bien. Elle eut été heureuse de dire son action de grâce au Seigneur au jour de ses noces de diamant. D’un cœur plus pur et plus triomphant encore, elle aura, là-haut chanté : QUID RETRIBUAM DOMINO8. » [Que rendrai-je au Seigneur de tout ce qu’il m’a donné?]

Vous pouvez consulter la numérisation complète des actes de prise d’habit et de profession de Marie Madeleine Falardeau, ce qui vous donnera une bonne idée du contenu des registres consultés pour cette recherche. Le Centre d’archives du Monastère des Augustines de Québec, au nom de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines, a accordé par contrat une licence autorisant l’Amicale Falardeau à reproduire ce document numérisé pour publication sur son site. Cette numérisation ne peut pas être utilisée, reproduite, retouchée ou déformée.

Bibliographie et sources :

- Annales du Monastère de Notre-Dame-des-Anges, Hôpital Général de Québec, 1844-1867, 4 janvier 1845, Québec, Le Monastère des Augustines, HG-A-13.14.1.1.6

- Annales du Monastère de Notre-Dame-des-Anges, Hôpital Général de Québec, 1844-1867, 10 août 1845, Québec, Le Monastère des Augustines, HG-A-13.14.1.1.6

- Annales du Monastère de Notre-Dame-des-Anges, Hôpital Général de Québec, 1844-1867, 13 août 1845, Québec, Le Monastère des Augustines, HG-A-13.14.1.1.6

- Registre des examens des novices, volume 1, 1823-1854, 30 juillet 1846, Québec, Le Monastère des Augustines, HG-A-13.5.1

- Journal et registre du noviciat du Monastère de Notre-Dame-des-Anges, Hôpital Général de Québec, 1885-1922, 13 mai 1906, Québec, Le Monastère des Augustines, HG-A-13.15.3

- Journal du Monastère de Notre-Dame-des-Anges, Hôpital Général de Québec,1874-1907, 3 juin 1906, Québec, Le Monastère des Augustines, HG-A-13.14.1.2.2

- Registre des décès, volume 1, 1873-1917, 6 juin 1906, Québec, Le Monastère des Augustines, HG-A-24.2.9.1

- Notice biographique de sœur Marie-Madeleine Falardeau, 3 juin 1906, Québec, Le Monastère des Augustines, HG-A-14.1.154.1

Arrivée des Augustines en Nouvelle-France, Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

Loretteville, dans Québec – Québec (Ville) Commission de toponymie du Québec

Hôpital général et le monastère des Augustines

Monastère des Augustines et Hôtel-Dieu de Québec

Simard, J. (1999). Le patrimoine immatériel des communautés religieuses. Les Cahiers des dix, (53), 251–287.

Histoire de l’Hôtel-Dieu de Québec, BANQ numérique, pages 543 à 548.