(Ce texte de Georges Falardeau a été originalement publié dans Le Feu Ardent, volume 4, numéro 2, juin 2014.)

Notre ancêtre Guillaume, comme soldat, a-t-il participé à la défense de Québec lors de la bataille en 1690 entre les troupes de Frontenac et celles de Phips ?

Avant de répondre à cette question, il faudrait se remettre dans le contexte du temps. Sur le site Access Heritage, Luc Lépine traite de l’organisation militaire de la Nouvelle-France. Comme notre ancêtre serait arrivé en Nouvelle-France comme soldat vers 1687, nous traiterons seulement cette partie de son document.

Les Compagnies franches de la Marine

Les miliciens canadiens, malgré leur efficacité, ne peuvent pas répondre à tous les besoins militaires de la colonie. En 1685, les autorités françaises décident donc d’envoyer ici en permanence 28 compagnies d’un détachement des Troupes de la Marine. On les nomme communément Compagnies franches de la Marine. Ces troupes avaient été créées en 1674 par le département de la Marine afin de défendre les navires et les colonies françaises. La solde de ces soldats provient de la Marine.

Chaque compagnie est indépendante. La direction des différentes compagnies incombe au gouverneur général de la Nouvelle-France. Chaque capitaine recrute 50 soldats français qui s’engagent pour une période de six ans. Après ce temps, les soldats peuvent retourner en France ou demeurer dans le pays.

Comme il n’y avait pas de baraques pour les militaires avant 1750, les soldats étaient logés chez les habitants qui devaient pour une certaine somme s’occuper de leurs invités. Les hivers canadiens ont toujours été longs, ce qui force les soldats à passer de longues heures près du feu à causer avec les jolies Canadiennes. Aussi, n’est-il pas surprenant de voir le nombre élevé de mariages de soldats des Compagnies franches de la Marine avec des filles d’habitants canadiens.

Il faudrait ajouter qu’ils étaient tenus de faire des exercices régulièrement pour être prêts à faire face à l’urgence d’une situation, un peu comme des unités de réserve. La balance du temps, ils aidaient le cultivateur chez qui ils demeuraient ou ils professaient leur métier.

Nous avions souligné dans un bulletin de novembre 2008, volume 1, numéro 10 (ou voir cette page), en référence avec l’avant-dernier paragraphe, la possibilité que notre ancêtre ait séjourné chez les Bergevin à Beauport. Vous verrez plus tard dans ce document l’importance de ce fait.

Pourquoi cette bataille a-t-elle eu lieu?

La Bataille de Beauport par Éric Veillette, révèle certains faits à cet égard sur son site Historiquement logique. C’est après le Massacre de Lachine, en 1689, que s’organise la riposte au retour du Gouverneur Frontenac. Celui-ci expédie trois raids vengeurs, un premier en partance de Montréal, un deuxième de Trois-Rivières et un dernier de Québec. Des colons anglais sont à leur tour massacrés en guise de représailles. Et finalement survient la flotte de Phips qui, après avoir saccagé Port-Royal en Acadie, fonce droit vers la ville de Québec. La Bataille dite de Beauport se déroule donc en octobre 1690.

Frontenac était à Montréal à ce moment mais sur le point de retourner à Québec lorsqu’il apprit l’imminence de l’attaque. Selon son plan d’action, il ordonna immédiatement le départ vers Québec de la force concentrée à Montréal, n’y laissant que le minimum de forces. Aux Trois-Rivières, il ne s’arrêta que le temps d’envoyer tous les hommes à Québec en recrutant tout homme en bonne santé. Il en fut de même à Québec. Il constitua ainsi des effectifs pouvant dépasser les 2000 hommes.

La flotte de Phips

Lacoursière parle d’une flotte de « 32 navires ayant à leur bord environ 2000 miliciens du Massachusetts, et une armée de 2500 hommes (1000 Anglais et 1500 Amérindiens). » Frontenac lui-même parlait de « 34 voiles, dont il y avait 4 gros vaisseaux, quelques autres moindres et le reste cutters et autres petits bâtiments, sur lesquels on nous a dit qu’il y avait au moins 3000 hommes. »

« Charpentier de marine de son état », ajoutait Veillette, « Phips prévoyait que Québec capitulerait immédiatement à la vue d’une flotte si imposante et qu’ensuite l’occupation du territoire se ferait en un tour de main. »

Ici, il serait bon de souligner qu’avant d’arriver à Québec, Phips aurait fait une tentative de débarquement à Rivière-Ouelle afin de s’approvisionner avant d’arriver à Québec. Au moment où les Anglais touchent la grève, le curé Pierre de Francheville, avec une trentaine de colons armés de leur fusil de chasse, lancent une grêle de balles sur les soldats de Phips. Plusieurs sont tués, c’est la panique générale. Les anglais rembarquent en catastrophe dans leurs canots malgré les ordres contraires de leurs officiers.

Sur le site Nos ancêtres, la page Les héros de la Rivière-Ouelle mentionne les noms des 39 combattants. L’importance ici de mentionner les noms de ces combattants, c’est que vous pourriez trouver le nom de certains de vos ancêtres du côté maternel, comme ce fut mon cas : Jean Miville dit Deschesnes, François et Joseph Deschamps de la Bouteillerie, fils du seigneur, Robert Lévesque, mon ancêtre du côté maternel, Pierre Hudon dit Beaulieu, Galleran Boucher (fils de Marin Boucher) et ses deux fils Pierre et Philippe, Michel Bouchard et ses trois fils, Étienne, François et Pierre, Pierre Dancosse, Joseph Renault et son fils Joseph, Guillaume Lizot et son fils Claude, René Ouellet et 5 de ses enfants : Abraham, Mathurin, Grégoire, René et José, Jean Pelletier, Jean Lebel et son fils Jean-Baptiste, Pierre Emond, Mathurin Dubé, Jean Mignot dit Labrie, Noël Pelletier, Jean Gauvin et son fils Jean, Pierre de St-Pierre, Nicolas Durand et son fils Nicolas, François Autin, Sébastien Boivin, Jean Lavoye.

Pour la suite des évènements, il faut se reporter au livre d’Ernest Myrand, titré Sir William Phips devant Québec : histoire d’un siège. C’est un livre de 437 pages, publié en 1893. Il ne serait pas surprenant qu’Émile Falardeau ait consulté ce livre pour affirmer que notre ancêtre avait participé à cette bataille.

C’est tout à fait par hasard que j’ai découvert ce livre. Je cherchais à découvrir les contrats notariés du notaire Vachon. C’est en tapant dans le moteur de recherche Google « notaire Vachon de Beauport 1690 » que j’ai pris connaissance de l’ampleur du travail d’Ernest Myrand.

Dans ce livre, il explique toutes les démarches qu’il a faites tant du côté de Québec que du côté de Boston afin d’expliquer le plus précisément possible le déroulement de cette bataille. Il mentionne le nom de tous les officiers français ou anglais qui y ont participé.

La participation de Guillaume

Les noms des morts et des blessés sont aussi mentionnés mais aucun nom de simple soldat. Certains évènements racontés vont nous permettre de croire que notre ancêtre y était. Comme mentionné précédemment, il serait arrivé à Québec vers 1687. À son mariage, il est identifié comme « soldat de la compagnie du sieur de Saint-Jean ». Il a fait son service militaire de six ans et il s’est marié en 1694. Il était donc apte à combattre en 1690.

La bataille s’est déroulée du 16 octobre au 20 octobre 1690. À noter qu’il y a une certaine divergence quant aux dates auxquelles l’évènement s’est déroulé; certains historiens disent trois jours, d’autres quatre jours.

Au début, il a été mentionné que notre ancêtre Guillaume pensionnait probablement à Beauport comme soldat dans la famille des Bergevin, premier point important à considérer.

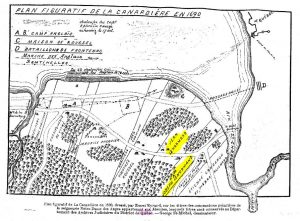

Le deuxième point à considérer est le lieu où les Anglais ont tenté de débarquer pour atteindre la basse ville pour ensuite essayer d’atteindre la haute ville qui, elle, canonnait les bateaux de Phips. Sur la carte de La Canardière un peu plus loin ci-dessous, on illustre le lieu de déparquement des chaloupes de Phips : à la Canardière bornée à l’ouest par la rivière Saint-Charles et à l’est par le ruisseau des Taupières qui est le début de Beauport.

À la page 27 du volume d’Ernest Myrand, on retrouve le récit de la bataille par Monseignat. On y trouve notamment la phrase suivante : « le sieur Juchereau de St.Denis, âgé de plus de 60 ans, qui commandait la milice de Beauport, y eut le bras cassé » C’est ce dernier point qui laisse présumer que notre ancêtre Guillaume y était.

Il faudrait ajouter à cette page que le sieur Juchereau a eu le bras cassé (terme utilisé dans le livre) lors de cette escarmouche, mais il n’en est pas décédé. Il y a eu plusieurs tentatives à cet endroit de la part des combattants de Phips sans succès.

Voici le plan figuratif de La Canardière en 1690 :

On trouve aussi un plan du siège de Québec par les Anglais (carte de l’ingénieur royal Robert de Villeneuve) entre les pages 194 et 195 du volume de Myrand. Comme mentionné juste au-dessus, c’est à cet endroit de la Canardière que les combattants des 42 chaloupes de Phips ont essayé de passer et ont été repoussés à plusieurs reprises par les combattants de Frontenac en essayant de se rendre au passage à gué de la rivière Saint-Charles.

C’était le seul moyen de traverser la rivière, à marée basse, pour se rendre dans la basse ville et ensuite gagner la haute ville. Cependant Frontenac avait prévu cette tentative et avait installé des canons pour repousser les attaquants. Le tout s’est joué à cet endroit.

Pendant ce temps, les canons de la haute ville canardaient les vaisseaux de Phips qui ont subi de lourds dommages.

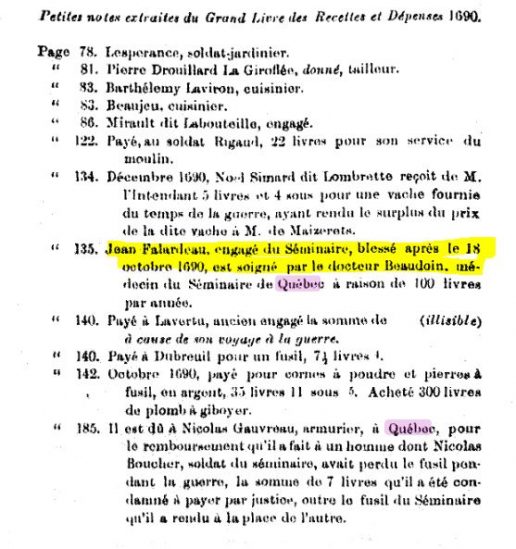

Pour faire suite à la recherche dans ce livre à la page 264, on retrouve un texte intitulé Petites notes extraites du Grand Livre des Recettes et Dépenses 1690.

On y trouve cette référence : « Jean Falardeau, engagé du Séminaire, blessé après le 18 octobre 1690, est soigné par le docteur Beaudoin, médecin du Séminaire de Québec, à raison de 100 livres par année. » C’est une autre hypothèse qui laisse présumer que si son frère y était que Guillaume puisse y être aussi.

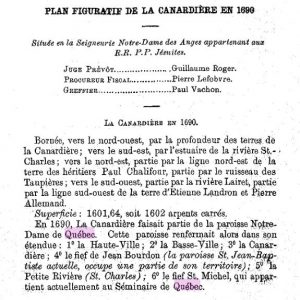

Pour ceux que cela pourrait intéresser, aux pages 371 et suivantes du livre de Myrand, vous retrouverez la description du plan figuratif de la Canardière en 1690.

Vous remarquerez que sur ce plan, qui a été dessiné par Georges St-Michel à la demande d’Ernest Myrand, ils se sont inspirés de la carte de 1709 de sieur de Catalogne.

Sur la carte de La Canardière qui est ci-dessus, vous retrouverez les noms des propriétaires de l’époque. Pour les membres de l’Amicale de Québec et plus particulièrement ceux qui ont habité Limoilou, remarquez que les terres de Jean Lenormand, père, ainsi que celle de son fils Joseph, forment aujourd’hui les paroisses du Saint-Esprit et de Saint-Fidèle, paroisse dans laquelle j’habite toujours et que mes parents ont aussi habitée. Les parents de ma cousine Louise ont habité la paroisse de Saint-Esprit.

Maintenant vous pouvez imaginer que lorsque je circule dans mon quartier et que je serpente la Canardière ou que je traverse la rivière Saint-Charles pour me rendre à la bibliothèque de la ville, j’ai une pensée pour notre ancêtre et les autres qui ont fièrement défendu cet endroit qui a été sans contredit la clé de la victoire de Frontenac.

Certains membres de l’Amicale pourraient aussi trouver certains noms de leurs ancêtres. Il est intéressant aussi de noter que sur ces terres, comme celle de Maurice Pasquier, se trouve aujourd’hui l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Pour ceux qui seraient intéressés à avoir la description complète des contrats notariés du notaire Vachon, pour les personnes mentionnées sur cette page, vous pouvez consulter les pages 372 à 382 du livre de Myrand.