(Ce texte de François Falardeau a été originalement publié dans Le Feu Ardent, volume 1, numéro 3, novembre 2011.)

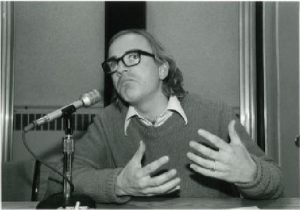

Louis Falardeau

Cet article provient en partie de mes souvenirs personnels, mais aussi beaucoup de ce qu’en ont dit les journalistes qui ont écrit à son sujet, et particulièrement d’un article d’Yves Boisvert publié dans le magazine des journalistes (FPJQ), Le 30, en 2007, et reproduit sur son blogue le 20 septembre 2011 à l’occasion du décès de Louis (toutes les citations sont tirées de cet article, à moins de mention contraire).

Mon frère Louis est né à Victoriaville le 16 juin 1943. Deuxième d’une famille de neuf enfants, six garçons et trois filles, il est le fils de Gérard Falardeau et de Jeanne Pelletier. Il est le descendant du quatrième fils de Guillaume Follardeau, qui portait aussi le nom de Louis, et Marie Ambroise Bergevin. Il a eu cinq enfants de deux unions, Anne, Danielle, Serge, Catherine et Antoine, et six petits-enfants, Claude-Anne, Emmanuel, Gabrielle, Olivier, Jérémie et Élana.

De sa jeunesse, je retiens surtout son sens de la famille, qu’il conservera toute sa vie, sa propension à jouer des tours (il aimait moins participer à ceux des autres et s’en faire jouer !) et son intérêt pour l’actualité. Après des études à Amos, puis au Collège Saint-Laurent à Montréal et au Collège de Rouyn où il termine ses études classiques, il obtient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, mais choisit de se diriger vers le journalisme plutôt que vers le Barreau. Sa carrière de journaliste avait déjà commencé au Collège de Rouyn pour le journal étudiant Le Tremplin (comme son frère Yves Falardeau d’ailleurs), car, comme le rappelait Yves Boisvert: « Gilles Lesage était journaliste à La Frontière, L’Écho abitibien, avant de travailler au Soleil et au Devoir. Il se souvient encore de cet écolier qui avait pris sa défense contre Réal Caouette dans son journal étudiant et lui avait envoyé une copie de l’édition. Falardeau avait choisi son camp… »

À l’Université de Montréal, il s’implique surtout dans le syndicalisme étudiant. Il est parmi les dirigeants de l’Union générale des étudiants du Québec (UGEQ) avec les Claude Charron, Louise Harel et Gilles Duceppe, entre autres. Rencontré au salon funéraire, ce dernier se rappelait que Louis avait fortement contribué au remplacement du président d’alors qui n’était pas assez radical au goût de la majorité du conseil…

À sa sortie de l’Université, il participe à la fondation de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), dont il sera le premier secrétaire de 1969 à 1973. Il est dès lors préoccupé de l’éthique journalistique, une préoccupation qui sera constante tout au long de sa carrière. Il écrira notamment le chapitre intitulé Le devoir d’informer dans le volume L’éthique au quotidien paru en 1990 chez Québec-Amérique. Après quelques années au journal Le Soleil, il se retrouve à La Tribune de la presse comme courriériste parlementaire à La Presse avant de diriger le bureau.

Yves Boisvert : « Lui, J. Jacques Samson et moi écrivions sur les problèmes de René Lévesque à la fin de sa carrière politique, après le beau risque (1984-85), raconte Gilles Lesage. Nous étions particulièrement détestés par les proches de Lévesque, qui nous reprochaient d’amplifier ses problèmes. Il y avait énormément de pression, y compris des autres collègues. Louis était consciencieux, clair, précis, assez raide parfois. C’était un excellent journaliste… et concurrent. ». Quiconque est assez vieux se souvient de la qualité des analyses politiques de Falardeau au milieu des années 1980. « Pendant cette époque, si vous vouliez savoir ce qui se passait à Québec, Louis était l’analyste qu’il fallait lire », déclare Gérald LeBlanc, journaliste retraité de La Presse et du Devoir. « C’était un analyste formidable ». Même si ses textes étaient souvent durs, “René Lévesque pensait beaucoup de bien de lui, c’était un excellent journaliste, un gars honnête ─ et M. Lévesque ne disait pas ça de tout le monde !” confie Jean-Roch Boivin, qui a été chef de cabinet du premier ministre péquiste. »

Après quelques années à la Tribune parlementaire, Louis se retrouve à Montréal, toujours pour La Presse, où il remplira diverses fonctions. Il sera chroniqueur politique pendant plusieurs années avant de se retrouver adjoint au directeur de l’information.

Yves Boisvert : « Pendant toutes ces années, Louis est resté “attaché à la FPJQ comme à sa famille”, ajoute Gérald LeBlanc. C’était un soldat indéfectible. Il se passionnait pour toutes les questions d’éthique. Il était même dur à suivre à certains moments. Louis est avec ses principes comme avec ses amis : d’une fidélité totale, mais intraitable. Ça fait sa qualité, mais ça lui a nui dans sa carrière. »

« De fait, de retour dans la salle de rédaction de La Presse comme adjoint du directeur de l’information à la fin des années 1980, Falardeau ne tarde pas à s’imposer. Il travaille à la rédaction d’un code d’éthique rigoureux. Plusieurs dans la salle de rédaction le voient comme futur directeur de l’information. Y compris l’éditeur adjoint, Michel Roy, qui ne réussira toutefois pas à le nommer, vu l’opposition du président d’alors, Roger D. Landry, en 1988. Michel Roy a décidé de démissionner en voyant qu’on lui imposait une équipe. Gilbert Lavoie et Louis Falardeau l’ont imité par solidarité. »

Gilbert Lavoie, maintenant au journal Le Soleil à Québec, a tenu lui aussi à se rendre au salon funéraire pour témoigner de son amitié. Il se rappelait cette période difficile, où il a démissionné en solidarité devant le refus de nommer Louis comme directeur de l’information. Dans un article publié dans Le Soleil, il affirmait que « Falard (c’est le nom qu’il lui donnait) a été de tous les grands combats pour l’éthique au sein de la profession ».

Après sa démission comme adjoint au directeur de l’information, Louis devient président du syndicat des journalistes de La Presse, poste qu’il occupera de 1989 à 1995, puis de 2000 à 2003. Durant ses dernières années à La Presse, Louis était correcteur.

Yves Boisvert : « Je ne sais pas combien de fois je l’ai appelé en soirée, dans le doute. « Pis ? » La réponse venait aussitôt, franche, nette, sûre… pas toujours favorable ! Je m’y fiais aveuglément. Il avait vu à peu près tous les cas de figure, il adorait réfléchir sur ce qui peut être dit, et sur la façon de le dire, et il avait du jugement. Ces conversations, manière de transmission informelle de l’artisanat journalistique, m’étaient précieuses, et je n’étais pas le seul ». Yves Boisvert ajoute « En plus d’avoir été un des meilleurs journalistes politiques de sa génération, il a été pour plusieurs, pour moi en tout cas, un vrai maître, rigoureux et passionné ». Gilbert Lavoie le qualifie quant à lui de conscience de la profession en raison de ses combats pour l’éthique. Et dans son allocution au salon funéraire, son ancien collègue Gérald LeBlanc résumait à la fois sa force et ses difficultés en disant que pour plusieurs, il était « un peu trop chêne et pas assez roseau ».

Tant que la santé le lui a permis, Louis aimait voyager, surtout en Europe, entre autres pour visiter sa fille Danielle qui habite en Alsace. Il gardait d’ailleurs de bons souvenirs de voyages professionnels, notamment à Paris lors d’une visite du premier ministre René Lévesque. Il aimait beaucoup le sport, notamment le baseball et le hockey. Par contre, il pratiquait la balle molle dangereusement, comme sa sœur Michèle s’en souvient très bien… Toujours prêt à aider sa famille, il a contribué à la qualité de la publication de plusieurs ouvrages de notre frère Guy, pédiatre.

De ses dernières années, je retiens que, malgré des douleurs constantes qui ne lui laissaient jamais de répit, il aimait beaucoup les contacts avec sa famille et continuait à s’intéresser à l’actualité. Je me souviens que lorsqu’Yves Boisvert avait lancé un appel à tous pour trouver une rue de Montréal pour honorer Robert Bourassa, Louis me disait qu’il avait proposé de sacrifier la rue Falardeau, un petit bout de rue qui passe sous le pont Jacques-Cartier !

Lors de la cérémonie précédant sa sépulture, Gérald LeBlanc et Yves Boisvert, anciens collègues à La Presse, ainsi que plusieurs membres de sa famille, lui ont rendu un hommage très émouvant. Adieu, Louis, tu nous manques beaucoup !