(Ce texte de Patrick Falardeau a été originalement publié dans Le Feu Ardent, volume 1, numéro 2, septembre 2011.)

Né possiblement à Charlesbourg vers 1784, François Régis Guillaume Falardeau épouse Madeleine Cottin dit Dugal à Loretteville le 9 février 1808. De cette union naîtront sept enfants dont six survivront jusqu’à l’âge adulte. Trois de ceux-ci vont tenter l’aventure beauceronne à compter de 1839.

Il faut savoir qu’à l’époque, du point de vue démographique, les terres des seigneuries de la Vallée du Saint-Laurent avaient atteint leur taux de saturation. Depuis les débuts de la colonisation, les terres avaient été divisées entre chaque enfant, on en était désormais réduit à exploiter de minces lopins de terre non viables pour assurer la survie d’une famille nombreuse. Les paroisses de Charlesbourg, de L’Ancienne-Lorette et de Loretteville n’échappaient pas à cet état de fait.

Développées à compter de 1737 pour prévenir une éventuelle invasion britannique, via la rivière Chaudière, les seigneuries de Nouvelle-Beauce offraient encore de belles possibilités à ceux qui voulaient y tenter leur chance. L’ouverture de différents cantons en périphérie à compter de 1799 (Tring en 1804 et Forsyth en 1849) allait offrir la même chose aux plus aventureux.

Marie, la cinquième enfant du couple Falardeau-Cottin-Dugal, est sans doute née vers 1817 à Loretteville ou L’Ancienne-Lorette. Elle se marie à Jean-Baptiste Pépin dit Lachance, à L’Ancienne-Lorette le 31 juillet 1838. Or, c’est à Sainte-Marie-de-La-Nouvelle-Beauce, le 19 novembre 1839, que naît Marie Louise, l’aînée des enfants. Ils y habitent encore lors de la naissance de leur fille Marie, le 21 septembre 1849. On perd leur trace par la suite, mais le 12 janvier 1858, on les retrouve à Saint-Évariste-de-Forsyth, lors du mariage de cette même Marie-Louise. Les parents sont alors mentionnés «de cette paroisse», d’ailleurs leurs enfants se marieront avec des conjoints de Saint-Évariste-de-Forsyth et Lambton.

Il faut dire qu’à partir de 1854, le gouvernement a investi dans l’ouverture de nouveaux chemins dans les cantons situés entre les vallées de la Chaudière et de la Saint-François. C’est le cas du chemin Lambton, qui permet désormais de traverser, entre autres, les cantons de Tring et de Forsyth, ce qui va en faciliter la colonisation (Stanislas Drapeau, Colonisation du Bas-Canada depuis dix ans : 1851-1861, p. 112). Même si le canton était peuplé depuis peu et habité seulement par une centaine de familles, un voyageur relatait «que le canton de Forsyth offrait des cultures multipliées et un aspect d’aisance et de bon travail rares ; il notait avec plaisir la présence de jolis jardins plantés de légumes et de fleurs, et même d’arbres fruitiers [sic]» (Stanislas Drapeau, Colonisation du BasCanada depuis dix ans : 1851-1861, p.125-126).

Joseph, le second enfant de François Régis Guillaume et Madeleine Cottin, naît à Loretteville le 23 juin 1811. Marié en premières noces à Adélaïde Pépin dit Lachance, à L’Ancienne-Lorette, le 11 septembre 1832, Joseph devient veuf le 15 avril 1841. C’est à la suite de cet événement malheureux qu’il décide de rejoindre sa sœur Marie et son beau-frère Jean-Baptiste Pépin dit Lachance. On peut supposer que c’est durant son séjour là-bas qu’il fait la connaissance d’Hélène Marcoux, qu’il épouse à Sainte-Marie, le 18 octobre 1842. Parmi les témoins à son mariage, on retrouve alors son jeune frère Antoine, qui vient d’avoir 19 ans et qui découvre ce territoire et ses possibilités.

Cependant, la Beauce semble n’avoir été qu’un épisode passager dans la vie de Joseph, car lors du recensement de 1851, il est de retour à Québec, pratiquant le métier de charpentier. On ne connaît pas la date de son décès, mais on sait que cela se produisit avant le mariage de son fils Joseph avec Virginie Cantin, le 21 juin 1858 (Notre-Dame de -Québec). Veuve, Hélène Marcoux va aller demeurer chez sa sœur et son beau-frère. Elle y réside lors du recensement de 1861 et elle habite encore avec sa sœur lors du recensement de 1881. Elle décède à Sainte-Marie le 3 décembre 1881.

L’honneur de perpétuer le nom des Falardeau en Beauce va donc revenir à Antoine, le plus jeune des trois, qui n’ira s’y établir que plus tardivement. Né le 21 septembre 1823 à L’Ancienne-Lorette, il est l’avant-dernier enfant du couple Falardeau-Cottin-Dugal. Il se marie avec Sophie Saint-Onge, le 5 septembre 1848 à Sainte-Foy. Sa mère, Madeleine Cottin, qui est veuve depuis sept ans, habite alors à Saint-Augustin, qui est tout près.

De son mariage avec Sophie Saint-Onge, en 1848, jusqu’à la naissance de leur fille Sophie, le 7 août 1849, le couple habite Sainte-Foy. Les registres indiquent alors qu’Antoine est journalier; c’est-à-dire qu’il est un ouvrier agricole, qui loue sa force de travail à la journée. Lors de la naissance de leur deuxième enfant Philomène, le 30 mars 1851, Antoine est dit cultivateur et le couple réside à Lotbinière, sur la Rive-Sud de Québec, d’où est originaire Sophie Saint-Onge. Ils semblent être de retour à Sainte-Foy en 1853 et ils vont y demeurer au moins jusqu’en 1862. Antoine reprend alors son travail de journalier. Durant cette période, cinq enfants se rajoutent à la famille : Marie, née le 2 février 1853, mais décédée en bas âge, Charles, né le 12 février 1855, Léocadie, née le 1er mai 1857, Malvina, née le 11 septembre 1859 et Antoine Honoré, né le 2 août 1862. Le 2 septembre 1865, lors du décès d’Antoine Honoré, la famille habite à Cap-Rouge et Antoine est alors mentionné comme cultivateur.

On peut supposer que malgré l’éloignement, il était resté en contact avec sa sœur Marie, car au recensement de 1871, on retrouve Antoine et sa famille à Saint-Évariste-de-Forsyth. Le 3 novembre 1874, deux de leurs filles font un mariage double : Sophie va épouser un veuf, Ambroise Boissel, tandis que Philomène marie Charles Therrien. Leur jeune frère Charles se marie à Adèle Villeneuve, le 3 octobre 1876. Ces derniers auront un enfant, Joseph Francis, né le 6 décembre 1877. Mais la grossesse semble avoir été difficile pour la mère et l’enfant, car ce dernier meurt à peine deux semaines plus tard (le 26 décembre) et Adèle décède le 2 mai 1878.

C’est durant cette période que les parents et les deux plus jeunes filles de la famille, Léocadie et Malvina, quittent la région. Ils s’installent à Sherbrooke et Léocadie va y épouser Louis Jobin dit Boisvert, le 4 mars 1878. Quant à Malvina, elle va demeurer célibataire. Sophie décède à Sherbrooke le 27 janvier 1881. Au recensement de 1881, il est mentionné qu’Antoine est au service de la famille Camirand à titre de serviteur. Celle-ci est une riche famille de la bourgeoisie canadienne-française de Sherbrooke, qui habite près de l’église Saint-Patrick. Antoine va se remarier avec Marie Turgeon, à Sherbrooke, le 24 juin 1884, mais ils n’auront pas d’enfants. Il y décède le 4 avril 1889 et est inhumé au cimetière Saint-Michel.

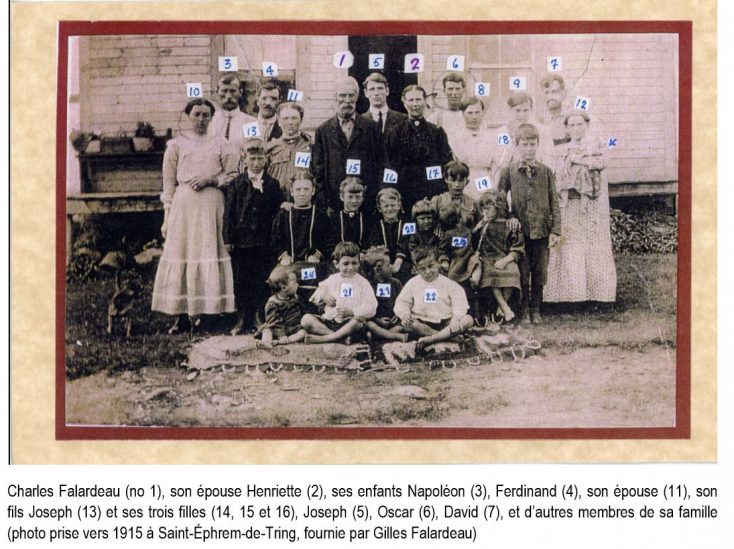

Après le décès de sa première femme, Charles se remarie avec Henriette Roy à Saint-Éphrem-de-Tring, le 8 octobre 1878. Ils vont s’y installer à demeure et auront ensemble seize enfants dont sept survivront jusqu’à l’âge adulte. De ce nombre cinq garçons, tous nés à Saint-Éphrem, seront à l’origine de la lignée des Falardeau qu’on retrouve aujourd’hui en Beauce, dans les Cantons-de-l’Est et dans la région de Valleyfield. Ce sont Napoléon, né le 10 mars 1882 et décédé à Magog le 14 octobre 1968, Ferdina (mon arrière-grand-père), né le 10 septembre 1884 et décédé à Saint-Méthode-de-Frontenac le 19 janvier 1948, Wilfrid, né le 12 mai 1886 et décédé à Saint-Éphrem le 4 août 1967, Oscar, né le 2 septembre 1887 et décédé le 12 janvier 1949 et Joseph, né le 4 décembre 1898 et décédé à Valleyfield le 28 mars 1964.