(Ce texte de François Falardeau a été originalement publié dans Le Feu Ardent, volume 3, numéro 1, juillet 2013.)

Qui ne connaît pas Camillien Houde, ancien maire de Montréal détenu pendant quatre ans pour s’être opposé à la conscription? On sait moins cependant qu’il a épousé une Falardeau qui a eu une influence sur lui. Je vous présente un résumé de sa vie, tiré majoritairement de Wikipedia mais aussi du site de la Ville de Montréal et d’un livre sur Montréal publié par la Société généalogique canadienne-française.

Camillien Houde naît le 13 août 1889 dans un quartier ouvrier de Montréal. Il est le seul fils survivant d’Azade Houde, ouvrier et contremaître dans une minoterie, et de Joséphine Frenette, qui a eu 10 enfants, les autres étant tous morts avant l’âge de deux ans. Un peu de généalogie : si on remonte à neuf générations, on retrouve le premier Houde ou Houle à avoir émigré au Québec, Louis, fils de Noël et d’Anne Lefebvre. Louis épouse Madeleine Boucher, fille de Marin et de Perrine Mallet. Louis Houde et Marin Boucher se retrouvent dans la généalogie de tous les « Québécois de souche » ou presque. Marin Boucher est un des héritiers de Samuel de Champlain, qui lui légua le dernier habit qu’il s’était fait faire en étoffe du pays.

En 1913, Camillien épouse Bertha-Andréa (dite Mignonne) Bourgie, fille d’Urgel Bourgie, un riche entrepreneur de pompes funèbres dont la maison funéraire existe encore aujourd’hui. Sa femme, avec qui il avait eu deux filles, Madeleine en 1915 et Marthe en 1916, meurt en 1918, emportée par l’épidémie de grippe espagnole. En 1919, il épouse en secondes noces Georgianna Falardeau, avec qui il aura une troisième fille, Claire, en 1921. Fille de Jean Baptiste Falardeau et d’Agnès Germain, Georgianna est de la branche de Charles, cinquième garçon de Guillaume et Marie Ambroise Bergevin, nos ancêtres communs.

Camillien Houde termine en 1912 un cours commercial qui lui permet de décrocher un poste dans le secteur bancaire. Toutefois, son intérêt marqué pour la politique ne tarde pas à se manifester, notamment sous l’influence de sa femme Georgianna, dont l’ancien employeur, Joseph Dufresne, manufacturier de biscuits de Joliette, est l’un des cinq députés du parti conservateur à l’Assemblée législative du Québec.

Celui-ci prend Camillien Houde sous son aile. En vue de l’élection générale québécoise du 5 février 1923, Houde se présente comme candidat du parti conservateur, dirigé par Arthur Sauvé, dans la circonscription électorale de Sainte-Marie, une circonscription ouvrière de Montréal. Pour financer sa campagne, il obtient notamment le soutien financier d’Urgel Bourgie, le père de sa première épouse, et est élu.

Son style oratoire flamboyant et son ascendant sur les foules en font un politicien redoutable. À 33 ans, il est le plus jeune député de l’assemblée. À partir de cette époque, on le surnomme « le p’tit gars de SainteMarie », surnom qui lui restera. L’aventure durera une dizaine d’années, dont trois comme chef du parti conservateur (il quittera alors qu’il est en conflit avec Maurice Duplessis). Il ne sera jamais au pouvoir, mais son programme comporte notamment la création d’une commission des accidents de travail indépendante et d’un système de pensions pour les veuves et les orphelins et pour les vieillards Face au gouvernement Taschereau qui préconise une politique de concéder aux investisseurs des États-Unis le contrôle et l’exploitation des richesses naturelles du Québec, Houde fait plutôt sien le thème « maîtres chez nous ». Il propose d’établir un meilleur équilibre entre l’État et les grandes compagnies américaines, notamment par la création d’une commission hydraulique pour que l’État québécois se réapproprie les ressources hydrauliques du Québec et puisse ainsi influer sur le développement économique. Par la suite, il fait le saut à quelques reprises sur la scène fédérale. Il reviendra également à l’Assemblée législative du Québec comme député indépendant en 1939.

Cependant, l’essentiel de sa carrière d’homme public s’est jouée en qualité de maire de Montréal. Élu pour la première fois en 1928 contre Médéric Martin, c’est avec la promesse d’ouvrir l’hôtel de ville aux simples citoyens que s’amorce son mandat. Mais son programme politique est très rapidement guidé par la nécessité de soulager la misère engendrée par la crise économique. Dans un premier temps, la ville fait distribuer une somme de 100 000 $ aux plus démunis par l’entremise de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Parallèlement, afin d’occuper les sans-emploi, on lance de vastes chantiers de construction : le Jardin botanique, les chalets du mont Royal et du parc La Fontaine, des viaducs, les marchés Saint-Jacques, Atwater et Jean-Talon, des bains publics, des vespasiennes (urinoirs publics pour les hommes) baptisées camilliennes en l’honneur du maire. Sur le plan personnel, il n’hésite pas à y aller de généreuses contributions et à transformer son logement de la rue Saint-Hubert en véritable centre d’entraide.

La période de la crise est marquée par de courts séjours dans l’opposition suivis de retours en force au pouvoir. Et quand il sera maire, il aura rarement le contrôle du comité exécutif, ce qui l’empêchera souvent d’appliquer les mesures qu’il préconise. De plus, les finances de la ville, pour toute la période d’avant-guerre, seront dans un état précaire en raison de la crise économique, les banques allant jusqu’à refuser des prêts à la ville.

Dans la foulée du Royaume-Uni, le Canada déclare la guerre le 10 septembre 1939 et le gouvernement fédéral canadien décrète l’application de la loi des mesures de guerre et de mesures de censure. C’est peu après que survient l’événement qui reste rattaché comme le plus important dans la vie de Camillien Houde. À l’été de 1940, le gouvernement libéral fédéral de King décide d’imposer l’enregistrement obligatoire de tous les Canadiens valides en vue de la conscription. Le 2 août 1940, malgré la censure, Camillien Houde remet à la presse une déclaration contenant notamment le passage suivant : « Je me déclare péremptoirement opposé à l’enregistrement national, qui est, sans aucune équivoque, une mesure de conscription, et le gouvernement, fraîchement élu en mars dernier, a déclaré par la bouche de ses chefs, qu’il n’y aurait pas de conscription sous quelque forme que ce soit. Le Parlement, selon moi, n’ayant pas de mandat pour voter la conscription, je ne me crois pas tenu de me conformer à ladite loi et je n’ai pas l’intention de m’y conformer. Je demande à la population de ne pas s’y conformer, sachant ce que je fais et ce à quoi je m’expose. Si le gouvernement veut un mandat pour la conscription, qu’il revienne devant le peuple et sans le tromper cette fois. »

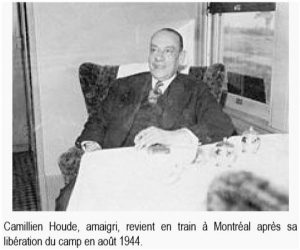

Bien que le Royaume-Uni l’ait fait commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique et que la France l’ait fait chevalier de la Légion d’honneur, le soir du lundi 5 août 1940, à sa sortie de l’hôtel de ville, Camillien Houde est arrêté par des agents en civil de la Gendarmerie royale du Canada, emmené de nuit et confiné sans procès et en secret dans un camp de concentration à Petawawa, en Ontario. Suivra un emprisonnement de quatre ans, à Petawawa puis au Nouveau-Brunswick, où des mesures un peu moins sévères lui permettront de voir son épouse; mais Georgianna et Camillien ne pourront se parler qu’en anglais! Il est libéré le 14 août 1944 et est accueilli triomphalement à la gare Windsor de Montréal le 16 août par une foule de plusieurs milliers de personnes. Il sera réélu maire de Montréal de 1944 à 1954, dont une fois par acclamation en 1947! Il n’aura cependant pas le contrôle du comité exécutif. Les dernières années de son mandat seront notamment marquées par l’enquête du juge Caron sur la moralité publique.

Curieusement, à l’élection générale fédérale du 29 juin 1949, tout en étant maire de Montréal, Camillien Houde est élu député indépendant à la Chambre des Communes du Canada dans la circonscription de Papineau. Il ne se rend toutefois que rarement siéger au Parlement d’Ottawa car il se concentre plutôt sur sa tâche de maire de Montréal.

Au début des années 1950, la femme de Camillien Houde devient gravement malade et presque invalide, ce qui affecte beaucoup Houde. Puis en 1954, la santé de Houde pose quelques problèmes et son médecin lui recommande de se retirer de la vie publique. Le 18 septembre 1954, Camillien Houde annonce qu’il ne se représente pas à l’élection à la mairie.

Le 8 octobre 1954, après un an de délibérations, le juge Caron remet ses conclusions dans l’enquête sur la moralité. Il conclut que le renvoi de Pax Plante (directeur adjoint de la police de Montréal renvoyé pour avoir tenté de faire le ménage) n’était pas justifié, que le « vice commercialisé » jouissait de la tolérance de la police et il recommande que le directeur de la police Albert Langlois soit congédié. Camillien Houde n’est pas touché. À l’élection, Jean Drapeau est élu maire.

En février 1957, Camillien Houde met en vente à l’encan ses biens personnels afin de payer de vieilles dettes. Il ne s’est donc pas enrichi comme maire de Montréal! Il meurt le 11 septembre 1958, à l’âge de 69 ans. Sa dépouille est exposée en chapelle ardente à l’hôtel de ville de Montréal. Ses funérailles civiques ont lieu à la basilique Notre-Dame. Il repose au cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal. Sa femme, Georgianna Falardeau, lui survit et décède en mars 1969 à l’âge de 84 ans. Le boulevard Camillien-Houde à Montréal sera plus tard nommé en son honneur.

Camillien Houde aura été maire de Montréal de 1928 à 1932, de 1934 à 1936, de 1938 à 1940, et de 1944 à 1954, pour un total d’environ 18 ans. Le romancier montréalais Hugh MacLellan a écrit : « La nouvelle du départ de Camillien Houde a donné aux Montréalais cette espèce de frisson qu’on ressent lorsqu’une époque tire à sa fin. Les maires se succèdent et la plupart d’entre eux tombent dans l’oubli, mais Camillien est là depuis si longtemps qu’on peut difficilement se souvenir du temps où il n’y était pas. (…) Houde est un symbole. »